动脉粥样硬化是动脉硬化性血管病中最常见、最重要的一种疾病,也是冠心病、脑卒中、外周动脉疾病(PAD)和肾病主要病理的诱因,在中老年群体中尤为普遍。是一种典型的慢性炎症性血管病变,为心血管病的主要病理学基础。动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)主要影响动脉内膜,是由于脂质成分和炎性物质沉积在动脉血管内壁,形成外观像小米粥样的斑块,导致动脉变窄变硬、弹性降低、阻碍血流,继而造成器管缺血损伤,它是脂质代谢紊乱导致的、以血管炎症反应和免疫反应失衡为主要病理基础的、与衰老相关的慢性退行性疾病。目前研究发现, 血管内皮细胞、平滑肌细胞和免疫细胞均参与了动脉粥样斑块形成、进展和破裂等各个阶段。AS的发展是一个缓慢持续进行的过程,初期动脉粥样硬化常无任何临床症状,通常不会引起人们的注意,但当血管壁上沉积着的“小斑块”逐渐增多、增大、堵塞血管,使血流变慢,严重时使血流被中断,会诱发严重疾病,包括冠心病(心绞痛、心肌梗死)、脑卒中以及外周血管疾病等。

1、发生在心脏,就会引起冠心病、心绞痛、心肌梗死;

2、发生在脑,就会出现脑卒中(中风)、短暂性脑缺血;

除去年龄和家族病史外,具有胆固醇水平异常、甘油三酯偏高、高血压、吸烟、胰岛素抵抗、糖尿病、超重或肥胖等高危因素人群更容易患动脉粥样硬化。早期的可以用他汀类药物干预,症状严重时也可以经外科手术(俗称“搭桥”)或介入(俗称“放支架”)方式来干预。由于临床使用的抗动脉粥样硬化药物存在肝肾损伤、横纹肌溶解等副作用,如何攻克它成为临床医学的研究重点。生物医学领域的专家一直在探索新的防治策略,而干细胞的出现为这一难题带来了全新的解决方案。近年来,随着干细胞及再生医学的研究不断深入,医学专家们通过临床研究发现,间充质干细胞(MSC)可以通过分泌各种生物活性物质发挥其独特的抗炎和免疫调控作用,用于包括AS、心肌梗死、阿尔茨海默症、下肢缺血损伤等的改善和修复。

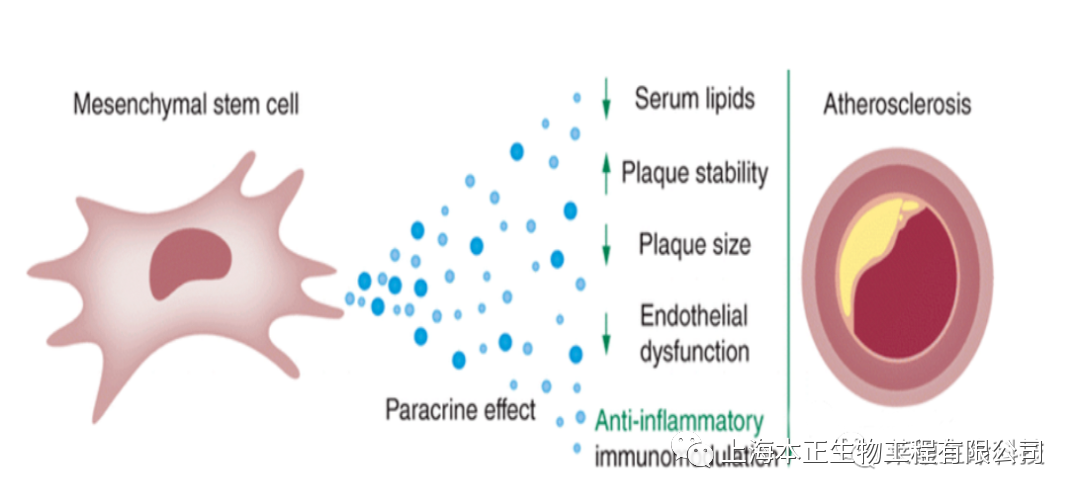

发表在《Regen Med》杂志上的综述对间充质干细胞在动脉粥样硬化干预中的潜在机制进行了详尽介绍。间充质干细胞是目前临床治疗中研究最广泛的干细胞,已被证明具有旁分泌作用,能够影响动脉粥样硬化性疾病的发生和发展。间充质干细胞具有调节血脂水平、抑制炎症、修复受损组织和支持造血的功能,能有效修复和调节血管损伤、血管炎症,降低动脉粥样硬化风险。

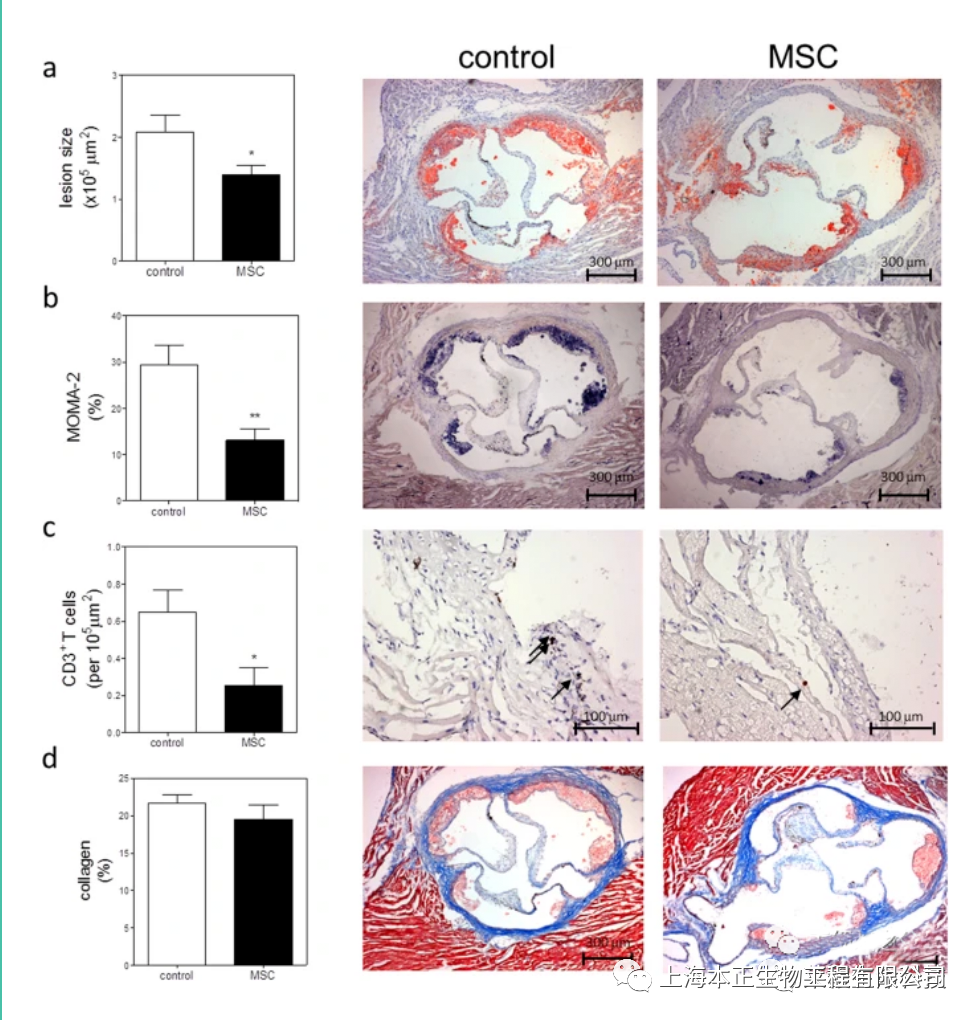

另一项发布在世界顶级科学杂志《自然》上的一项报告证实了间充质干细胞可有效改善动脉粥样硬化。

该研究以《间充质干细胞减缓动脉粥样硬化发展》 该研究以《间充质干细胞减缓动脉粥样硬化发展》

干细胞具有向损伤部位趋化迁移及免疫调节的特性,能够加速内皮细胞损伤的修复、改变单核巨噬细胞的重构性、调节脂质代谢紊乱及参与免疫抗炎等,为防治动脉粥样硬化(AS)提供新的思路。在《中华老年心脑血管病杂志》发布的一项最新研究中也阐述了干细胞用于预防和改善动脉粥样硬化的研究进展。论文第一作者总结了干细胞对于降低动脉粥样硬化风险的4大机制:

专家通过对高胆固醇血症动物试验进行干细胞调理,8周后数据表明,干细胞综合调理后的血清胆固醇水平下降了33%。

通过研究证明,干细胞可增强内皮细胞分化,提高内皮细胞活力,加速受损动脉内膜的修复过程,减少或消除斑块的堆积。

干细胞调理能清除炎症细胞进而减缓AS进程,主要表现为减少浸润的炎性巨噬细胞迁移、抑制其活化、改变巨噬细胞的可塑性、打破M1/M2的平衡、调节T/B细胞的免疫平衡。

在AS的修复过程中提供营养物质,脐带间充质干细胞支持造血功能,加速体内的营养物质交换,提高血管修复效率,促进新血管的生成。总之,间充质干细胞可以减轻内皮功能障碍、降低血清脂质水平、抗炎并稳定现有的动脉粥样硬化斑块,这使得其成为有效干预动脉粥样硬化疾病研究的理想选择。目前,间充质干细胞在其他血管疾病和心力衰竭的临床治疗已经取得了较好的结果,这间接证明了基于间充质干细胞的动脉粥样硬化修复的可行性。相信随着干细胞技术的不断成熟和发展,间充质干细胞在动脉粥样硬化中的临床转化应用也会逐渐普及,干细胞也必将造福更多动脉粥样硬化患者,造福更多人民大众。

干细胞是从脐带、胎盘中提取的一种修复器官机理的未完全分化的原始细胞,具有自我更新、多项分化和高度繁殖的能力,医学上称为“万能细胞”,它是形成人体各种组织器官的起源细胞。干细胞对临床上一些疑难疾病的治疗如:脑瘫、老年痴呆、脑萎缩、帕金森病、中风、肝硬化、糖尿病、红斑狼疮、股骨头坏死、软骨和关节损伤、心脏和脊髓损伤等,取得显著效果,它拥有更加鲜活细胞能量,可以快速、有效进入体内,分泌多种有益细胞因子,调节体内微环境,激活干细胞再生能力,重启时光之门,追溯青春绽放源头,实现对人体衰老状态减缓,同时有效改善身体亚健康以及预防肿瘤发生。

|