20世纪下半叶以来,癌症的发病与死亡均呈逐年上升趋势,尤其是20世纪70年代以后,癌症发病数以年均3%~5%的速度递增,而癌症的死亡则成为人类七大重要死因之一。据世界卫生组织(who)报告,目前全球癌症患者已有4000万,每年新增患者达900余万,每年因各种癌症死亡的患者高达700万,这相当于,每过6秒钟,就会有一个癌症病人被夺去生命。而在我国,癌症长期以来位居死亡病因之首。

生老病死是自然规律、人生常态,无论你是否抗拒亦或是恐惧,它都在那儿。人们希望自己与家人们都能够健康长寿,这是对生命的的一种美好期许。然而这美好的期望时常会因这样或那样的因素被无情击碎,癌症就是最为常见的因素之一。

免疫系统是人体的防御体系,是机体执行免疫应答及免疫功能的重要系统。免疫系统由免疫器官、免疫细胞、免疫因子组成,通过免疫防御、免疫监视以及免疫稳定三大功能,来消灭入侵的细菌、病毒等病原微生物,识别并清除病变的细胞,并清理衰老细胞,与机体其他系统相互协调,共同维持机体内环境稳定和生理平衡。免疫细胞便是免疫功能的具体执行者。所有癌症都在细胞中开始,经历了从出现到扩增,再到转移的演化过程。其中,基因突变,是癌细胞发展的关键。在细胞分裂时,突变可能偶然发生,而当细胞产生突变时,这表示人的身体当中的一些健康细胞不再接受身体的指令,并且很有可能已经失控了。突变赋予了突变细胞相对于邻近细胞的某些选择性优势,当其出现在一组基因中时(称为“癌症驱动基因”),其突变形式会影响一系列细胞关键功能的稳态发育。这也是为什么癌症作为种类多,治疗难度大,费用高的疾病,其发病风险与年龄阶段有着密切关系的原因。毕竟年纪越大,越容易随着时间的累积,在环境和个人行为因素影响下,使得基因发生突变引发癌症。在这样的基础上,随着人口老龄化的到来,癌症患者人群必然不断扩大。并且,在癌症随着人口老龄化的同时,癌症和年轻人的关系也日渐紧密。如今,癌症的年轻化趋势已然成为医学界公认的结论,癌症在不知不觉地向低年龄人群逼近。

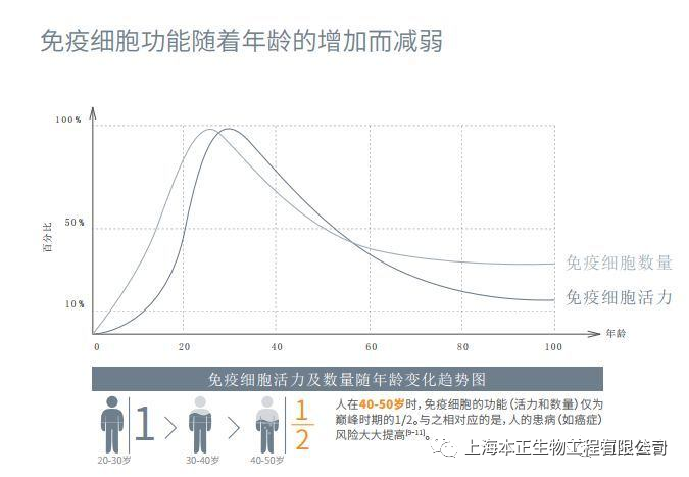

来自德国马丁路德大学的Donjete Simnicaa教授和德国汉堡-埃彭多夫大学医学中心的Nuray Akyüzb教授及其研究团队发现:当我们的年龄过了40岁后,体内的免疫细胞就开始大幅度的老化。这也意味着免疫系统对抗疾病的能力将逐年下降,与之相对应罹患疾病的风险逐年上升。换句话说,就是年龄越大,患癌风险越高。免疫系统功能只有维系在较为强大且平衡状态时,才能有效预防、治疗各类疾病以及癌症。

张文宏主任在2021年11月3号中央广播电视总台上海总站与世界顶尖科学家协会联合主办的“科学嘉年华”生命健康论坛上所说“肿瘤将成为常见病、慢性病,而免疫系统从来没有为人类活到100岁做好准备”。

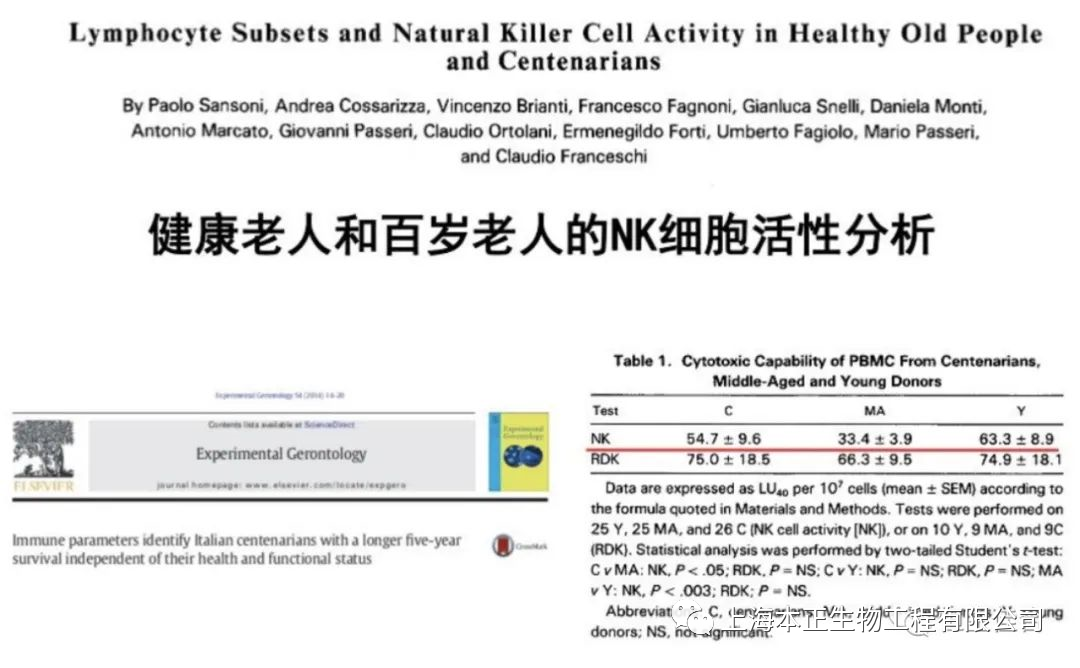

意大利科学家在对138名4-106岁的健康人(其中有26名百岁以上的老人)研究中发现,年轻人NK细胞的杀伤活性在63%左右,中年人只有33%左右,而百岁以上老人高达55%左右。说明NK细胞的活性高低与健康长寿密切相关。

2016年2月4日《自然》杂志刊登了一篇美国梅奥诊所分子生物学家Baker的最新成果:以NK细胞为主的免疫细胞清除衰老细胞可使动物寿命延长20%-30%。

随着医学科技的发展,免疫细胞治疗技术也在日趋成熟,越来越多的癌症患者从中获益:或是延长带瘤生存时间、或是改善机体功能状态、提高生存质量,更有患者得已治愈。尤其在2021年8月26日,上海陈阿姨使用CAR-NK免疫细胞治愈了自身的癌症,让越来越多的人知道了免疫细胞这项前沿技术的存在,也让患者对未来战胜癌症增加了信心,谈癌色变或将成为过去。

而今,随着医疗技术、生物制药的发展,临床已发现,一些陈旧的观念不再正确。“肿瘤是无法治愈的”,这种说法正被有力地反驳着。免疫细胞生物治疗是继手术和放化疗之后治疗肿瘤的第四种治疗手段。这种治疗方法没有任何毒副作用,能够有效提高机体免疫力,杀死肿瘤细胞,改善患者症状,延缓病程,延长生命。对于失去手术机会或癌细胞复发、转移的晚期癌患症者,免疫细胞治疗技术能迅速缓解其临床症状,大部分患者出现瘤体缩小甚至消失,或长期带瘤生存;而对于放化疗无效或对化疗药物产生耐药性的癌症患者,免疫细胞治疗技术同样可以延长患者的生命周期和提高患者的生存质量。

上海本正生物工程有限公司提供的干细胞是从脐带、胎盘中提取的一种修复器官机理的未完全分化的原始细胞,具有自我更新、多项分化和高度繁殖的能力,医学上称为“万能细胞”,它是形成人体各种组织器官的起源细胞。干细胞对临床上一些疑难疾病的治疗如:脑瘫、老年痴呆、脑萎缩、帕金森病、中风、肝硬化、糖尿病、红斑狼疮、股骨头坏死、软骨和关节损伤、心脏和脊髓损伤等,取得显著效果,它拥有更加鲜活细胞能量,可以快速、有效进入体内,分泌多种有益细胞因子,调节体内微环境,激活干细胞再生能力,重启时光之门,追溯青春绽放源头,实现对人体衰老状态减缓,同时有效改善身体亚健康以及预防肿瘤发生。

|